Fische auf der Überholspur – Einblick in die ingenieurökologische Praxis

Interview mit Niclas Schuster im August 2025 zu seiner Bachelorarbeit: „Fischökologische Bewertung der Funktionsfähigkeit einer ‚2-Kammern-Organismenwanderhilfe‘ der Fa. Fishcon GmbH an der Rauhen Ebrach."

Lieber Niclas, ein gutes Jahr liegt Deine Bachelorarbeit zurück und seit einem Jahr studierst Du Ingenieurökologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wie bist Du von Bayern aus auf das Masterstudiengang Ingenieurökologie in Magdeburg aufmerksam geworden? Warum hast Du dich dafür entschieden? Was hast Du vorher schon in diesem Themenbereich gelernt oder als was gearbeitet?

Nach meinem Abschluss habe ich hauptsächlich online nach einem Master gesucht, der das Ingenieurwesen mit ökologischen und naturwissenschaftlichen Themen verbindet und mich gleichzeitig auf den Beruf vorbereitet.

Im Modulhandbuch der Ingenieurökologie in Magdeburg sind mir sofort Fächer wie Ökologie und Gewässerentwicklung oder Naturnaher Wasserbau aufgefallen – genau die Themen, die mich richtig interessieren. Gleichzeitig gibt es auch Module wie GIS und Hydrologie oder Umweltplanung, die super praxisnah sind und mir später im Job viel bringen werden. Für mich ist das die perfekte Mischung – und eine Entscheidung, die ich kurz vor dem Ablegen der letzten Prüfungsleistungen absolut nicht bereue!

Zu meinem Bachelorstudium Umweltsicherung an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, gehörten Module wie Gewässerkunde, Bodenkunde, Verfahrenstechnik oder auch Umweltrecht, die mir als solides Fundament im Master dienen. Parallel dazu habe ich längere Zeit in einem Geologiebüro gearbeitet, wo ich ebenfalls mit ökologischen Themen zu tun hatte – zum Beispiel mit Eidechsenkartierungen und ähnlichen Aufgaben im Feld.

Kannst Du uns in 1-2 Sätzen erklären, worum ging es in Deiner Bachelorarbeit?

Kern des Projekts war es, die Durchgängigkeit eines Gewässerabschnitts im schönen Oberfranken wiederherzustellen und dabei die Funktionsfähigkeit einer neuartigen Fischwanderhilfe zu überprüfen. Bislang war die Durchgängigkeit nicht gegeben, weil ein ca. 2 m hohes Wehr der Wasserkraftanlage einer Mühle die Fischwanderung unterbrach.

Warum sind Fischaufstiegsanlagen und Durchlässigkeit so wichtig?

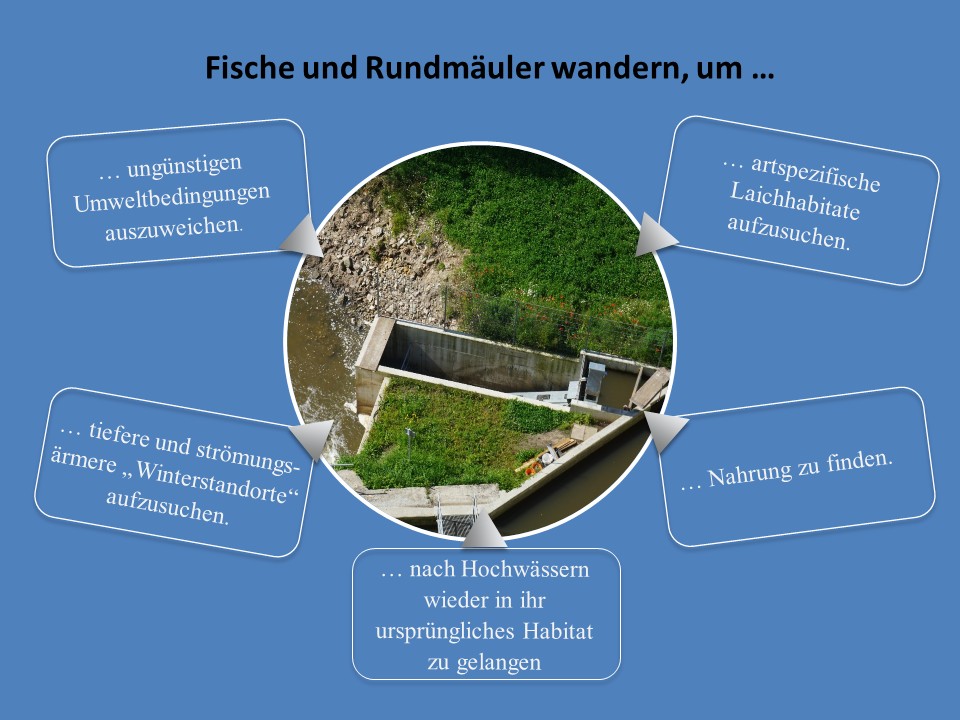

Die Durchgängigkeit von Fließgewässern ist ein zentrales Element für ein gesundes Gewässersystem. Vereinfacht gesagt betrifft eine fehlende Durchgängigkeit vor allem Fische und Rundmäuler. Viele Arten können im Laufe ihres Lebenszyklus Hindernisse, wie zum Beispiel ein Wehr, nicht überwinden. Dadurch fehlen ihnen oft geeignete Lebensräume, die für ihre Fortpflanzung notwendig sind.

Ein Beispiel ist die Bachforelle: Sie braucht kiesige Strukturen im Gewässer, um dort ihre Eier abzulegen. Diese werden in Hohlräumen zwischen den Kies- und Geröllsteinen im Flussbett mit Sauerstoff versorgt und können sich so entwickeln. Fehlen solche Strukturen oder sind sie durch Hindernisse nicht erreichbar, ist die Fortpflanzung stark eingeschränkt.

Hinzu kommt, dass Querbauwerke die Wiederbesiedlung und Ausbreitung einzelner Arten erschweren. Die Bestandsdichten nehmen ab und die gewässertypspezifischen Artengemeinschaften verändern sich.

Genau an diesem Punkt setzen Fischaufstiegsanlagen an: Sie schaffen Durchgängigkeit dort, wo natürliche Wanderbewegungen sonst blockiert würden – und leisten so einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.

Wie bist Du zu dem Thema Deiner Bachelorarbeit gekommen? Hattest Du Dich vorher schon mit Gewässerrenaturierung, Durchgängigkeit von Flüssen oder der Wasserrahmenrichtlinie beschäftigt?

Flüsse, Bäche, Seen und vor allem Fische haben mich schon seit meiner Kindheit fasziniert. Im Bachelorstudium habe ich mich mit dem Schwerpunkt Sanierung und Renaturierung von Gewässern dann erstmals intensiv mit wasserwirtschaftlichen Grundlagen und der Renaturierungsökologie beschäftigt. Spätestens dabei wurde mir klar, dass ich mich diesem Themenfeld künftig detaillierter widmen möchte.

Über meinen Bachelor-Betreuer ergab sich dann kurzfristig die Möglichkeit, an einem spannenden Projekt in der Region mitzuwirken. Schnell kam ich in Kontakt mit der Firma Fishcon – deren Hauptsitz in Oberösterreich (Linz) liegt und die 2018 gegründet wurde. Fishcon entwickelt und vertreibt innovative und platzsparende Alternativen zu herkömmlichen Fischwanderhilfen, die bei verschiedensten Querbauwerken zum Einsatz kommen können.

Letztlich stand ich nur wenige Tage später, nach der erste Kontaktaufnahme, schon in Wathosen am Gewässer und begann mit den Monitoringarbeiten!

Wie kam es zum Einsatz des neuen Anlagentyps der Fa. Fishcon? Was ist so neu und innovativ daran? Welche Vor- und Nachteile und Chancen siehst Du für den neuen Anlagentyp?

Anlass war ein Hochwasser, das Teile eines bestehenden Wasserkraftwerks an einer Mühle an der Rauen Ebrach beschädigt hatte und Reparaturen notwendig machte. Daher wurde im Frühjahr 2023 die 2-Kammern-Organismenwanderhilfe von Fishcon installiert.

Die großen Vorteile dieser Anlage liegen für mich in der kompakten Bauweise: Sie lässt sich auch dort einsetzen, wo wenig Fläche zur Verfügung steht. Zudem ist sie, gerade in Kombination mit ober- und unterwasserseitigen Vorbecken, unempfindlich gegenüber Hochwässern und Treibgut. Aus Sicht eines Wasserkraftbetreibers kommt hinzu, dass sie für den Betrieb im Vergleich zu anderen Anlagentypen nur wenig Wasser benötigt. Das heißt: Es bleibt mehr Wasser für die Energiegewinnung nutzbar.

Mein Fazit nach den Untersuchungen: Die Fishcon-Schleuse funktionierte unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig und stellte die Durchgängigkeit des Gewässers an diesem Abschnitt wieder her. Natürlich wäre ein großräumiges Umgehungsgerinne aus ökologischer Sicht noch wertvoller, weil es gleichzeitig zusätzlichen Lebensraum schafft. Aber das der Schleuse negativ auszulegen, wäre unfair – ihr gelingt der schwierige Spagat, ökologische Anforderungen und Nutzungen wie Wasserkraft in Einklang zu bringen.

Warum haben nicht alle Fishcon-Anlagen Fenster, sondern nutzen stattdessen LED-Licht? Und wie leicht finden Fische so eine Anlage?

Die DN-Variante hat im Gegensatz zur IPE-Ausführung keine Fenster, durch die Tageslicht in die Kammern fällt. Da Licht aber ein wichtiger Faktor ist – man geht ja selbst auch lieber durch eine beleuchtete Unterführung als durch eine stockdunkle – sorgen hier LED-Streifen für eine „Wohlfühlatmosphäre“. Das hat sogar einen Vorteil: Die Fenster der IPE-Variante müssen regelmäßig von innen gereinigt werden, weil sie bewachsen. Der Wartungsaufwand der DN-Ausführung ist also diesbezüglich reduziert, wobei in manchen Gewässern auch die LED-Streifen gereinigt werden müssen.

Die Auffindbarkeit solcher Anlagen ist ein wichtiges und komplexes Thema. Fische und Rundmäuler orientieren sich bei der stromaufwärts gerichteten Wanderung an der Strömung. Durch die Fishcon-Schleuse fließt kontinuierlich Wasser – bei der daraus resultierenden Strömung spricht man von einer „Lockströmung“. Dieser folgend finden die Tiere zuverlässig den richtigen Weg!

Kannst Du uns einige Begriffe kurz und einfach erklären, die in Deiner Arbeit häufig auftauchen: Was unterscheidet Rundmäuler von Fischen? Was ist ein Fischartenleitbild? Und was versteht man unter ‚Gewässertyp‘?

Der Unterschied zwischen Rundmäulern und Fischen liegt darin, dass Rundmäuler wie das Bach- oder Flussneunauge zu den Kieferlosen gehören, während „echte“ Fische wie der Zander zu den Kiefermündern zählen – das ist eine Unterscheidung, die mit ihrer Stammesgeschichte zu tun hat - Fisch ist also nicht gleich Fisch.

Für Fische und Rundmäuler gibt es sogenannte „Fischreferenzen“. Die beschreiben, welche Arten natürlicherweise in einem bestimmten Gewässer vorkommen müssten. Vergleicht man dann den aktuellen Zustand mit dem Soll-Zustand aus der Fischreferenz, sieht man schnell, welche Arten fehlen. Aus den Ansprüchen der fehlenden Arten kann man ableiten, was im Gewässer verbessert werden müsste - sehr hilfreich!

Und zur letzten Frage: In Deutschland gibt es 25 Fließgewässertypen. - Der Typ 9.1K beispielsweise beschreibt Mittelgebirgsflüsse, die über Keuper-Gestein fließen und deshalb viel Kalk enthalten. Ihr Flussbett kann aus feinem Schluff bis hin zu Kies bestehen. - Für jeden dieser Typen gibt es Steckbriefe in denen beschrieben wird, welche Merkmale das Gewässer im natürlichen Zustand haben sollte. Das hilft ebenso ungemein, um Renaturierungsmaßnahmen für degradierte Gewässer abzuleiten!

Was hast Du alles gemessen bzw. welche Daten hast Du erhoben? Was war am herausforderndsten? Was hat geholfen? Hast Du ggf. Tipps für Kommilitonen, die so etwas Ähnliches durchführen werden?

Gemessen, haben wir die Längen der aufgestiegenen Individuen. Natürlich haben wir auch die jeweilige Art bestimmt. Zusätzliche Daten wie Wasser- und Lufttemperatur, die Witterung sowie den aktuellen Abfluss des Gewässers haben wir ebenso erfasst.

Gerade die ersten Tage des Monitorings waren durchaus herausfordernd. Wir bekamen Fische zu Gesicht, die wir bisher nur von Abbildungen kannten. In Lehrbüchern sind die Erkennungsmerkmale oft schön hervorgehoben – im Gelände sieht das aber manchmal ganz anders aus. Besonders knifflig wird es bei sehr kleinen Individuen, deren artspezifische Merkmale noch nicht so deutlich ausgeprägt sind.

In schwierigen Fällen hatten wir zum Glück die Möglichkeit, Rücksprache mit der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken zu halten. Das war sehr hilf- und lehrreich!

Mein Tipp: Ein Bestimmungsbuch mit Abbildungen von Fischen außerhalb des Wassers – so wie man sie im Gelände tatsächlich sieht. Und keine Scheu, bei Unsicherheiten die Profis zu fragen!

Hattest Du vorher schon Kenntnisse zu den Messungen? Wie bist Du vorgegangen?

Nein, ein Reusen-Monitoring hatte ich vorher noch nicht durchgeführt. Und ich hatte das Glück, dass mich ein Kommilitone meiner alten Hochschule bei den Monitoringarbeiten tatkräftig unterstützt hat. Um die über den Tag hinweg aufgestiegenen Tiere zu erfassen, haben wir an den oberwasserseitigen Ein- und Auslässen der Wanderkammern sogenannte Reusenkehlen angebracht. Diese verhinderten, dass die Fische wieder zurück ins Unterwasser gelangten. Das Oberwasserbecken, in das die Kammern münden, wurde zusätzlich durch eine temporäre Absperrung so angepasst, dass die aufgestiegenen Individuen nicht mehr entweichen konnten.

Diese Abbildung zeigt das Reusenbecken, gebildet von den oberwasserseitigen Ein- bzw. Auslässen der Wanderkammern, sowie einer temporär angebrachte Absperrung. Im Reusenbecken sammelten sich die aufgestiegenen Fische bis zur täglichen Datenaufnahme.

Unser Vorgehen folgte dann immer dem gleichen Schema: Zuerst haben wir die Anbindung des Oberwasserbeckens zum Gewässer mit einem Schieber verschlossen, sodass kein neues Wasser mehr nachfloss. Anschließend wurde das Becken vorsichtig entleert. Sobald das Wasser niedrig genug war, konnten wir ins Becken steigen und die dort gesammelten Individuen bestimmen und vermessen.

Wie lange warst Du vor Ort? Hast Du jeden Tag dort während der 2,5 Monate Beobachtungszeit gemessen?

Das Frühjahrsmonitoring erstreckte sich in diesem Fall über etwa 2,5 Monate. Pro Woche fuhr ich in der Regel an fünf Tagen zum Untersuchungsstandort - an den anderen beiden Tagen konnte ich mich stets auf einen ehemaligen Kommilitonen verlassen. Zeitlich beschränkten sich die Arbeiten inklusive der Fahrten auf circa zwei Stunden pro Tag.

Warum geht es eigentlich nur um Fische? Stellt das Wehr auch für andere Arten ein Hindernis dar? Flusskrebse zum Beispiel?

Spannende Frage! Bei anderen Organismengruppen, etwa dem Makrozoobenthos – also zum Beispiel Steinfliegenlarven – ist es so, dass manche von ihnen den aquatischen Lebensraum verlassen können. Teilweise werden sie sogar flugfähig und sind dadurch in der Lage, Hindernisse einfach zu überqueren. Fische und Rundmäuler hingegen haben diese Möglichkeit nicht. Natürlich gibt es Ausnahmen wie den Lachs, der durch kraftvolle Sprünge auch höhere Schwellen überwinden kann – aber das bleibt die Ausnahme.

Einen Flusskrebs habe ich während des Monitorings nicht in der Schleuse beobachtet, und auch über den Bestand im untersuchten Gewässer habe ich keine Informationen. Grundsätzlich sehe ich aber keinen Grund, warum ein Krebs die Anlage nicht nutzen könnte – sie heißt ja nicht umsonst 2-Kammern-Organismenwanderhilfe.

Was ist Deiner Meinung nach das Besondere, das Du bzw. ihr herausgefunden habt? Welche neue Erkenntnis konntest Du gewinnen?

Bemerkenswert war, dass tatsächlich fast alle Fischarten, die in dem untersuchten Gewässerabschnitt vorkommen, die Fishcon-Schleuse nutzen konnten. Darunter auch Arten wie die Bachschmerle, die schon an kleinsten Hindernissen von wenigen Zentimetern scheitert. Spannend war auch, dass selbst schwimmschwache Jungtiere von Arten wie Döbel, Wels, Rotauge oder Flussbarsch die Wanderhilfe erfolgreich passiert haben.

Nach meinen Arbeiten im Frühjahr konnte in einem weiterführendem Herbstmonitoring dann ein 1,30 Meter langer Wels die Fishcon-Schleuse überwinden – obwohl die Anlage ursprünglich gar nicht für Fische dieser Größe ausgelegt ist. Dieser Nachweis war für mich besonders erfreulich.

Insgesamt konnte klar gezeigt werden, dass die Anlage den unterschiedlichen Ansprüchen verschiedener Arten gerecht wird. Nach den geltenden Bewertungsrichtlinien wurde sie daher als „funktionsfähig“ eingestuft – ein wirklich positives Ergebnis!

Mit welchen offenen Fragen bist Du am Ende der Bachelorarbeit geblieben? Konnten ein Jahr nach Ende deiner Bachelorarbeit weitere Erkenntnisse gewonnen werden?

Nach Abgabe meiner Arbeit stand das Herbstmonitoring noch aus, das dann von meinem bereits erwähnten Kommilitonen weitergeführt wurde, während ich nach Magdeburg zog. Er überprüfte die Anlage dabei anhand der Anforderungen des deutschen Methodenstandards für die Funktionskontrolle von Fischaufstiegsanlagen, während ich nach den österreichischen Mindestanforderungen bei der Überprüfung von Fischaufstiegshilfen und der Bewertung der Funktionsfähigkeit gearbeitet habe. Aber auch nach den deutschen Kriterien wird die Fishcon-Schleuse als funktionsfähig eingestuft!

Da das Wasserkraftwerk am Standort während unserer Untersuchungen repariert wurde, konnten wir den Einfluss des Kraftwerks auf die Wirksamkeit der Anlage nicht prüfen. Es wäre daher nach wie vor spannend zu erfahren, inwiefern der Betrieb des Kraftwerks die Aufstiegserfolge tatsächlich beeinflusst.

Was war der beste Moment in deiner Bachelorarbeit?

Der Moment, wenn sich der Wasserspiegel im Oberwasserbecken langsam absenkte und ich gespannt darauf wartete, welche Fische diesmal aufgestiegen sind – das war jeden Tag aufs Neue aufregend. Wenn dann auch noch eine ganz neue Art oder ein besonders eindrucksvolles Exemplar dabei war, war das einfach großartig!

Was wäre ein Wunsch von dir an die Zukunft (mit ingenieurökologischer Brille)?

Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im Rahmen umfassender Renaturierungsmaßnahmen die Durchgängigkeit unserer Fließgewässer weitgehend wiederherstellen. Damit könnten wir der aquatischen Fauna ein Stück ihres natürlichen Lebensraums zurückgeben – selbstverständlich im Einklang mit menschlichen Interessen.

Ohne dieses Zusammenspiel zwischen Natur und Mensch wird es meiner Meinung nach keine tragfähige Lösung geben, und unsere Ziele würden weiter in die Ferne rücken. Dort, wo eine naturnahe Lösung nicht möglich ist, halte ich es für wichtig, innovative Ansätze wie etwa die Fishcon-Schleuse einzusetzen, um diesem Ziel näherzukommen.

Ganz vielen Dank, Niclas, für Deine Antworten!

| Voriger Beitrag | Zurück zur Übersicht | Nächster Beitrag |