10.07.2025 | Im Fluss der Erneuerung: Wie unsere Gewässer wieder in Bewegung kommen

Rund 30 Teilnehmende setzten sich am 10. Juli 2025 im Rahmen einer Weiterbildung an der Hochschule Magdeburg-Stendal intensiv mit den Zielen der neuen EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur auseinander, die auch die Gewässerrenaturierung europaweit stärker voranbringen will. Die Veranstaltung verband Grundlagen und Praxis, wobei beim Besuch des Unterhaltungsverbandes Tanger am Lüderitzer Tanger zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen anschaulich demonstriert und diskutiert wurden.

Am 10. Juli 2025 fand an der Hochschule Magdeburg-Stendal eine Weiterbildung für Mitarbeitende des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt Sachsen-Anhalt statt. Auch Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs WUBS sowie Studierende der Hochschule waren eingeladen. Während im Vorjahr die „Moorrevitalisierung in Sachsen-Anhalt“ im Mittelpunkt stand, widmete sich die diesjährige Veranstaltung dem Thema: „Gewässerentwicklung und -unterhaltung im Kontext der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur“.

Was zunächst trocken klingt, erwies sich dank der gelungenen Verbindung von Theorie und Praxis und dem Engagement aller Organisatoren als anschaulicher und abwechslungsreicher Tag. Drei Professorinnen und Professoren der Hochschule führten am Vormittag mit Vorträgen in das Thema ein. Anschließend boten Einblicke in die Arbeit des Unterhaltungsverbandes Tanger in der Altmark ein praxisnahes und authentisches Fallbeispiel.

Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur: Chance oder zahnloser Tiger?

Den thematischen Rahmen bildete die im August 2024 in Kraft getretene EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, die von Prof. Dr. Petra Schneider vorgestellt wurde. Die Verordnung setzt an alten Herausforderungen an: Bereits mit der Biodiversitätsstrategie 2020 hatte sich die EU das Ziel gesetzt, mindestens 15 % der Ökosysteme in schlechtem Zustand wiederherzustellen – dieses Ziel wurde jedoch deutlich verfehlt. Laut Europäischer Umweltagentur befanden sich 2020 rund 81 % der geschützten Lebensräume in der EU in einem schlechten oder unzureichenden Zustand. Hauptgründe dafür waren fehlende konkrete Vorgaben, fehlende Fristen und eine mangelnde Rechtsverbindlichkeit.

Die neue Verordnung verfolgt einen umfassenderen Ansatz: Bis 2050 sollen alle natürlichen und naturnahen Ökosysteme – von Meeresumwelt über Moore, Flüsse, Auen bis zu städtischen Räumen – kontinuierlich auf den Weg der Erholung gebracht werden. Ein besonderer Fokus liegt auf Bestäubern. Mit Bezug auf Gewässer sollen schon bis 2030 25.000 Flusskilometer renaturiert werden. Wie die Umsetzung und Finanzierung konkret aussehen, ist jedoch aktuell noch offen. Nationale Wiederherstellungspläne mit messbaren Zielen sollen die Umsetzung unterstützen.

Gewässerrenaturierung: nicht automatisch eine Erfolgsgeschichte

Prof. Dr. Johannes Radinger, bis vor Kurzem am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin tätig, führte in die Grundlagen der Gewässerrenaturierung ein und berichtete von aktuellen Entwicklungen und eigenen Erfahrungen. Das Ziel, ein Ökosystem umfassend in seinen ursprünglichen natürlichen oder naturnahen Zustand zurückzuführen, ist jedoch komplex und braucht eine ganzheitliche Betrachtung. Viele Projekte bleiben hinter den Erwartungen zurück, da zahlreiche Faktoren – etwa neuartige Mikroplastikeinträge oder klimatische Veränderungen – die Artenvielfalt beeinträchtigen können. Deshalb ist langfristiges Monitoring wichtig, um Maßnahmen bewerten zu können. Eigene Untersuchungen in niedersächsischen Baggerseen zeigten, dass die Errichtung von Flachwasserzonen deutliche positive Effekte auf den Artenbestand hatte im Gegensatz zum Einbringen von Totholz (über einen Zeitraum von vier Jahren beobachtet).

Typische Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern umfassen:

- Wiederherstellung der Durchgängigkeit (z. B. Entfernung von Wanderhindernissen wie Wehren, Umgestaltung für Fischwanderung und Stofftransport)

- Schaffung naturnaher Gewässerstrukturen (Rückbau von Uferbefestigungen, Entwicklung von Flachwasserzonen und vielfältigen Uferbereichen)

- Revitalisierung der Auen (Wiederanbindung von Überflutungsflächen zur Förderung natürlicher Hochwasser- und Sedimentdynamik)

- Verbesserung der Wasserqualität (Reduktion von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen, etwa durch Pufferstreifen)

- Förderung der natürlichen Vegetation (Wiederansiedlung standorttypischer Pflanzenarten, Förderung natürlicher Sukzession)

- Einbindung lokaler Akteure (z. B. Angelvereine, Landwirte), um Schutz und Nutzung zu verbinden

Gerade auch der sozioökonomische Rahmen darf nicht außer Acht gelassen werden.

Ermutigendes Praxisbeispiel: Summende Flusslandschaften in Oberfranken

Prof. Dr. Volker Lüderitz präsentierte das 2020 gestartete Projekt InseGdA im Landkreis Wunsiedel (Fichtelgebirge). Ziel des Projekts ist es, dem Rückgang der Insektenvielfalt in den Flusslandschaften von Eger und Röslau entgegenzuwirken. Trotz bestehender Schutzgebiete waren die Insektenpopulationen deutlich zurückgegangen.

Durch die Renaturierung von Fließgewässern und eine naturnahe Bewirtschaftung der angrenzenden Auen sollen bessere Lebensräume für Insekten und andere Arten geschaffen werden. Gewässerrenaturierung ist dabei zentral, denn strukturreiche, naturnahe Gewässer und Auen bieten zahlreiche Mikrohabitate und Nahrungsquellen.

Im Rahmen des Projekts wurden unter anderem regulierte Bachabschnitte zurückgebaut, Bachbetten abgeflacht, Totholz und Steine eingebracht, die Mahd auf den Wiesen reduziert.

Erste Erfolge zeigen sich bereits: Die Artenvielfalt hat zugenommen und die Gewässerstruktur hat sich verbessert. Das Projekt gilt bundesweit als Vorbild für ähnliche Maßnahmen.

Von Stromlinienmahd bis Elektrobefischung: Renaturierung zum Anfassen am Lüderitzer Tanger

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war der Praxisteil beim Unterhaltungsverband Tanger, rund 60 Kilometer nördlich von Magdeburg. Unter der Leitung von Jan Klein, Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes, der seit über 10 Jahren das Team führt und eng mit der Hochschule Magdeburg-Stendal kooperiert, konnten die Teilnehmenden nicht nur altmärkische Gastfreundschaft erleben, sondern auch eine traktorbetriebene Kremserfahrt zu den wichtigsten Stationen entlang des Lüderitzer Tangers genießen. Theorie wurde hier lebendig: Die zuvor vorgestellten Maßnahmen konnten direkt vor Ort „erfahren“ und diskutiert werden.

Der Lüderitzer Tanger war einst ein typisches Beispiel für die Folgen technischer Eingriffe: Begradigungen, Stauhaltungen und intensive Unterhaltung hatten dem Flussbett die Strukturvielfalt genommen, Lebensräume zerstört und den Grundwasserstand sinken lassen. Mit der Renaturierung verfolgt der Unterhaltungsverband das Ziel, die ökologische Durchgängigkeit wiederherzustellen, den Wasserhaushalt zu stabilisieren und vielfältige Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu schaffen. Dazu wurden alte Wehranlagen entfernt oder fischfreundliche Fischtreppen als Umgehung gebaut, Uferbereiche mit heimischen Gehölzen bepflanzt (was nicht nur die Flora, sondern auch Biber freut) und zahlreiche Strukturelemente wie rund 200 Totholzstämme und über 2.500 Kubikmeter Kies auf einer Strecke von etwa 10 Kilometern eingebracht.

Eine besonders anschauliche Maßnahme ist die sogenannte Stromlinienmahd: dabei erfolgt die Vegetationspflege in und an Gewässern in schonender Weise. Sie orientiert sich am natürlichen Flussverlauf, den sogenannten „Stromlinien“, und erfolgt abschnittsweise sowie selektiv. Dabei wird das Wasserpflanzenwachstum nicht flächendeckend entfernt, sondern gezielt so zurückgeschnitten, dass die Strömungsdynamik des Gewässers erhalten bleibt, die Ökologie geschont wird und Verlandungen oder Verschlammung verhindert werden. Ein anderer Ansatz ist die alternierende Mahd: Hier wird jeweils nur eine Uferseite gemäht, damit auf der anderen Seite Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen erhalten bleiben. Auch auf die Wasserqualität wird geachtet: Die Gewässersohle wird nicht kontinuierlich entschlammt, sondern gezielt und in Abständen, um den Sauerstoffgehalt im Wasser möglichst stabil zu halten und das ökologische Gleichgewicht zu bewahren.

Die Maßnahmen zeigen Wirkung: Die Pegelstände haben sich stabilisiert, der Fluss kann mehr Wasser halten – ein klarer Vorteil, besonders in trockenen Zeiten. Zwar begegnete die Bevölkerung den Veränderungen zunächst mit Skepsis, doch im direkten Gespräch wächst das Verständnis für den naturnahen Ansatz. Jan Klein betont, dass Renaturierung ein langer Weg ist, der nur mit Engagement und Zusammenarbeit aller Beteiligten gelingen kann.

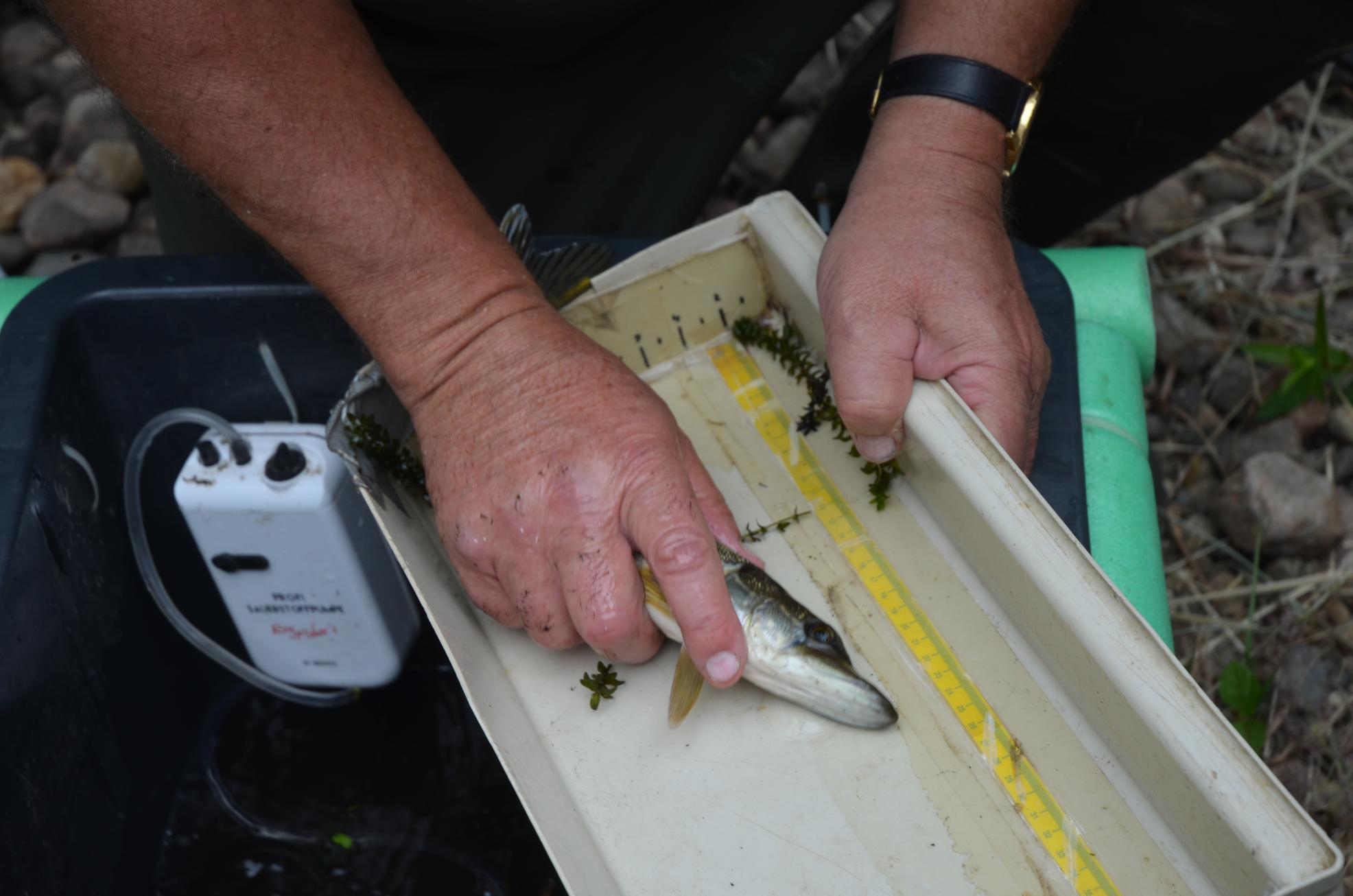

Zum Abschluss gab es noch eine „Showvorführung“: Prof. Dr. Volker Lüderitz und Studierende des Masterstudiengangs Ingenieurökologie demonstrierten eine Elektrobefischung – seit einiger Zeit bereits mit modernen, leichten Lithiumakkus statt schwerer Bleibatterien. Diese schonende Methode erlaubt es, Fische kurzzeitig zu betäuben, zu zählen und zu bestimmen sowie anschließend wieder frei zu lassen. Innerhalb von 50 Metern Flussstrecke wurden 18 Gründlinge, 11 Döbel, 5 Bachschmerlen, 2 Hechte und eine (nicht heimische) Schwarzmundgrundel gefangen – allerdings blieb das Ergebnis „nicht zufriedenstellend“, auch, weil typische Arten wie Hasel, Plötze, Rotfedern, Ukeleien und Flussbarsche fehlten. Für zwei dazugekommene Kinder der Region war das Abenteuer dennoch ein Erlebnis. Bleibt zu hoffen, dass sie und viele weitere junge Sachsen-Anhaltiner in einer immer intakteren Flusslandschaft aufwachsen und so ein nachhaltiges Verständnis für unsere Gewässer entwickeln.

Materialien:

Vorträge vom 10.07.2025

- Vortrag von Prof. Dr. Petra Schneider zur EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur

- Vortrag von Prof. Dr. Petra Schneider Grundlagen und Praxis der Renaturierung von Brachflächen

- Vortrag von Prof. Dr. Johannes Radinger zu Grundlagen und Praxis der Gewässerrenaturierung

- Vortrag von Prof. Dr. Volker Lüderitz zum Fallbeispiel aus Oberfranken InseGdA

Weitere Materialien zur EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur

- Verordnungstext vom Juli 2024

- Informationsseite des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und Nukleare Sicherheit

- Schneider, P.; Gerner, N.; Mehl, D. Der Europäische Green Deal: Chance für die Biodiversitätsförderung sowie die weitere Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie? KA Korrespondenz Abwasser, Abfall 2025 (72) Nr. 3, pp. 196-204. Link zum Artikel

Weitere Materialien zur Gewässerentwicklung und -renaturierung

- Dahm, V., Kupilas, B., Rolauffs, P., Hering, D., Haase, P., Kappes, H., Leps, M., Sundermann, A., Döbbelt-Grüne, S., Hartmann, C., Koenzen, U., Reuvers, C., Zellmer, U., & Zins, C. Strategien zur Optimierung von Fließgewässer-Renaturierungsmaßnahmen und ihrer Erfolgskontrolle. (Texte 43/2014). Umweltbundesamt. Link zur Publikation

- Seidel, M., & Lüderitz, V. Multimetrischer Ansatz zur Erfolgskontrolle bei Fließgewässerrevitalisierungen—Ein Vergleich mit der Bewertung nach Wasserrahmenrichtlinie. WasserWirtschaft 2015, 105(12), 24-28. Link zum Artikel

- Umweltbundesamt. Gewässer in Deutschland: Zustand und Bewertung. Dessau-Roßlau. 2017. Link zur Publikation

- Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. (2020). Naturnahe Bäche in Städten und Gemeinden (1. Auflage). Link zur Publikation

- Lamberty, G., Kemper, M. & Naumann, S. Unsere Bäche und Flüsse: renaturieren – entwickeln – naturnah unterhalten. Umweltbundesamt. 2020. Link zur Publikation

- Kemper, M., Lamberty, G., Zumbroich, T., & Wagner, F. Renaturierung von Fließgewässern: ein Blick in die Praxis. (Texte 88/2021). Umweltbundesamt. Link zur Publikation

- Pottgiesser, T. Gewässerstrukturelle Orientierungswerte für Fließgewässer: Zielgrößen zur Planung und Umsetzung hydromorphologischer Maßnahmen. (Texte 43/2025). Umweltbundesamt. Link zur Publikation

- Schmidt, S., & Albert, C. Mit der Gewässerentwicklung verbundene Ökosystemleistungen. (Texte 42/2025). Umweltbundesamt. Link zur Publikation

Sonstiges: Gewässertypen & Gewässer des Jahres

- Pottgiesser, T., Naumann, S., & Müller, A. Hydromorphologische Steckbriefe der deutschen Fließgewässertypen: Erste

Überarbeitung. (Texte 41/2025, 462 S.). Umweltbundesamt. Link zum Artikel

-

2025 - Kiesiger Tieflandsbach (Beispiel in Sachsen-Anhalt: Ihle)

-

2023 - Mittelgebirgsfluss (Beispiel in Sachsen-Anhalt: Bode)

-

2020 - Steiniger, kalkreicher Mittelgebirgsbach (Beispiel in Sachsen-Anhalt: Holtemme)

-

2016 – kiesgeprägter Strom (Beispiel: Elbe)

-

2012 - Sandig-lehmiger Tieflandfluss (Beispiel in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen: Aller)

| Voriger Beitrag | Zurück zur Übersicht | Nächster Beitrag |